離婚時の財産分与の割合は、家庭裁判実務上、「2分の1」が大原則です(「2分の1ルール」)。

自宅不動産や自動車、預金・貯金、保険、株式・有価証券、家具家電などの家財、退職金や確定拠出年金なども全て「2分の1」。

高収入の人も専業主婦も「2分の1」です。

この財産分与の割合を支配する「2分の1ルール」は大原則ですが、例外があります。

この記事では、「2分の1ルール」の理由や例外、メリットとデメリットについて詳しく解説します。

2022.03.31

財産分与

離婚時の財産分与の割合は、家庭裁判実務上、「2分の1」が大原則です(「2分の1ルール」)。

自宅不動産や自動車、預金・貯金、保険、株式・有価証券、家具家電などの家財、退職金や確定拠出年金なども全て「2分の1」。

高収入の人も専業主婦も「2分の1」です。

この財産分与の割合を支配する「2分の1ルール」は大原則ですが、例外があります。

この記事では、「2分の1ルール」の理由や例外、メリットとデメリットについて詳しく解説します。

目次を見る

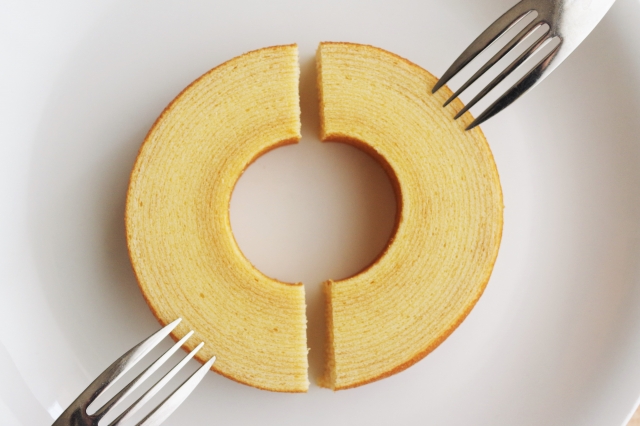

財産分与の割合は、よほどの特殊な事情がない限り、2分の1とされています(「2分の1ルール」)。

つまり、夫婦は、離婚する際に、財産分与として、夫婦共有財産を2分の1ずつ分けることになります。

例えば、夫名義の財産が3000万円、妻名義の財産が200万円だった場合を考えてみましょう。

このとき、夫婦の財産の合計金額は3200万円ですので、これに「2分の1ルール」を適用すると、夫と妻がそれぞれ1600万円ずつ持っていくこととなります。

そこで、妻名義の財産は200万円なので、1600万円には1400万円足りなくなるため、つまり妻は夫名義の財産から1400万円を分与してもらえる(離婚に伴って夫に1400万円を請求できる)ということです。

現在の家庭裁判実務は、この財産分与の方法の「2分の1ルール」に支配されています。

離婚裁判の判決も「2分の1ルール」に基づいて行われる例が圧倒的多数ですし、離婚調停でも調停委員はこの「2分の1ルール」を当然の前提として強くプッシュしてきます。

あなたが離婚調停において調停委員に対して「2分の1で分けるなんて絶対におかしい!」と主張しても、調停委員は「そういうものですから」とか「裁判官に聞いたが2分の1と言っていますよ」などと言われてしまうでしょう。

この「2分の1ルール」の正体は何なのでしょうか。

夫婦で共同生活を維持していく中で、夫婦は婚姻期間中にそれぞれの名義で様々な財産を取得します。

例えば、以下のような財産です。

これらはいずれも、原則として離婚時の財産分与の対象となると考えられています。

とは言っても、夫婦は、このような様々な財産を夫婦各々で等しい金額になるように均等に購入・取得しているものではありません。

そのため、夫婦各々の名義財産の価値は、偏りが発生することになります。

ただし、法は、夫婦が共同生活を維持していく中で取得した財産は、夫婦いずれか一方の特有財産であることが明確でない限り、夫婦の共有財産と扱うこととしています(民法762条)。

民法762条

1項 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

2項 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

つまり、夫婦がそれぞれの名義で獲得した財産は、その名義を問わず、夫婦いずれかの特有財産であることが明らかとされない限り、夫婦共有財産と扱われ、財産分与の対象となることになります。

財産分与の割合は法律で規定されていません。

そもそも財産分与は、夫婦で築いてきた財産を離婚の際に公平に分け合う制度です。

そのため、財産分与の割合も、本来であれば離婚する夫婦ごとに多種多様な”公平となる形”があって然るべきでしょう。

この点に関して、かつては、「2分の1ルール」を原則と考えるのではなく、より柔軟に、具体的な事案ごとに財産形成の寄与度に応じて財産分与の割合を決めようという論調が通りやすい時代もありました。

ただ、現在は、「2分の1ルール」が原則という考え方が大変強く、そこを動かすことは極めて困難と言わざるを得ません。

その理由は、憲法24条の精神などと説明されています。

憲法24条

1項 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2項 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

つまり、夫婦は法的には同等と評価されるべきだから、財産分与も平等の割合で分与しましょうということです。

この考え方の背景には、外に出て収入を得ることが、無収入で家事や育児を行なって家族を支えることよりも優れていると評価されるべきではないという理念があると考えられます。

2分の1ルールがあることで、夫婦間の経済的な立場に差があっても、基本的に財産は半分ずつ公平に分けられます。

専業主婦(主夫)や育児・介護などでキャリアを中断した人など、経済的に弱い立場に置かれやすい人を守るためのルールとして機能することもあるでしょう。

結婚期間中の収入が少ない方の配偶者は、いざ離婚することとなった際に公平に2分の1の財産を受け取れることで、離婚後の生活基盤が維持され、経済的な自立がしやすくなります。

このように、家庭裁判所が「2分の1ルール」を前提として運用していることは、夫婦共有財産の形成に経済的に関与していない方にとっては有利なことです。

稼ぎに出て実際に自分の働きによって給与などの収入を得ていた側の配偶者としては、不満を感じることもあるかもしれません。

ただ、例えば、夫が、財産分与の取り決めの際に、「妻は専業主婦であって、収入がなく、自宅も車も保険も預貯金も全て俺の稼ぎで形成されたものだから、財産分与の金額は少なくて良いはずだ!」などと主張しても、通りません。

そのような議論に付き合う必要もありません。

一方が専業主婦やパートタイマーであるなど、いくら夫婦の収入に差があっても、財産分与では夫婦共有財産の2分の1の金額で分与を受けることができます。

これは、収入が多い方の視点からすれば納得しにくいところがあるでしょうが、夫婦は平等であるということです。

確かに、家庭裁判実務では、財産分与の割合の「2分の1ルール」はよほどのことがない限り、貫かれています。

ただし、この「2分の1ルール」は法律で規定されているものではなく、「2分の1」でなければならないという制限はありません。

裁判所も、財産分与の割合を「2分の1」とすることが当事者にとってむしろ不公平・不平等と考えられる場合には、財産分与の割合を「2分の1」以外の割合とすることもあります。

つまり、「2分の1ルール」は絶対不変のルールではなく、例外が存在しているのです。

「2分の1ルール」に例外が存在しているということは、財産分与の割合を巡って相手と交渉することで、より有利な財産分与の勝ち取ることができる可能性があるということです。

「2分の1ルール」の例外が認められ得る事情としては、以下の5つがあり得ます。

夫婦は「同居し、互いに協力し扶助」する義務(同居義務・協力義務・扶助義務)を負っています(民法752条)。

そして、この協力扶助義務の実際の分担状況に夫婦の間で大きな隔たりがあった場合、それにも関わらず財産分与の割合を「2分の1」とすることが、むしろ夫婦間で極めて不公平であると考えざるを得ないこともあります。

例えば、夫婦が共働きであるにも関わらず、夫が家に寄り付かず、家事や育児を一切やらず、生活費も一切負担せず、遊び呆けてほとんど貯金がなかったとします。

他方において、妻は自分の稼ぎのみで家計をやりくりしつつ、家事育児を全てやり、それに加えて仕事を頑張って将来の子どものための資金をコツコツと貯蓄していた。

それにも関わらず、離婚する際に妻が夫に対してコツコツ貯めていた貯蓄の2分の1を分与しなければならないというのであれは、それはそれで不公平でしょう。

このような場合に、裁判所は、その他の様々な事情も併せて考えた上で、財産分与の割合を「2分の1」ではなく、妻6:夫4などと変更してくれるケースがあります。

関連裁判例:東京家庭裁判所平成6年5月31日審判

芸術家夫婦の離婚において、妻が約18年間専ら家事労働に従事していたことや、当事者双方の生活費の負担割合・収入状況などを総合考慮した上で、夫婦共有財産の形成に対する夫婦の寄与の割合を妻6:夫4とした

夫婦の一方が高収入であり、夫婦共有財産の形成に経済的には大きく貢献をしていたとしても、それだけで「2分の1ルール」が修正されるわけではありません。

ただし、その夫婦の一方の高収入が特殊な技術・資格・能力などに基づいており、かつ、その収入によって極めて高額の資産が形成されていた場合、それでも財産分与の割合を「2分の1」とすることはむしろ不公平であると考えざるを得ない場合もあります。

また、その高収入を得るための技術・資格などを納めたのが独身時代であったのであれば、その独身時代の努力(多大なる精神力・時間・費用等を費やしたものかも知れません)に配偶者の貢献はありません。

それにも関わらず、財産分与は「2分の1」とされることは、納得できないものでしょう。

他方において、婚姻後における高収入の維持・継続・増加に対しては、配偶者の貢献が認められます。

裁判所も、(その他の事情をも総合的に考察した上で)特殊な事情がない限りは「2分の1ルール」の例外を認めていません。

この点については、大阪高等裁判所平成26年3月13日判決が、以下の判断を示した上で、財産分与の割合を夫6:妻4としたことが注目されています。

関連裁判例:大阪高等裁判所平成26年3月13日判決

◎事例

医師である夫が、婚姻前からの勉学等の努力を婚姻前からしてきたことや、婚姻後にその医師の資格を活用して多くの労力を費やして高額の収入を得ていた。

なお、妻は、家事・育児に加えて、夫の診療所の経理なども一部担当していた。

◎結論

財産分与の割合を夫6:妻4とした。

◎大阪高等裁判所が示した注目するべき判断内容

①原則論(「2分の1ルール」の確認)

「民法768条3項は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して分与額を定めるべき旨を規定しているところ、離婚並びに婚姻に関する事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないものとされていること(憲法24条2項)に照らせば、原則として、夫婦の寄与割合は各2分の1と解するのが相当である」

②「2分の1ルール」の例外が認められる場合の具体例

例えば以下のような事情がある場合には、そのような事情を考慮して「2分の1ルール」を変更しなければ、むしろ「財産分与額の算定に際して個人の尊厳が確保されたことになるとはいいがたい」

Ⅰ「夫婦の一方が、スポーツ選手などのように、特殊な技能によって多額の収入を得る時期もあるが、加齢によって一定の時期以降は同一の職業遂行や高額な収入を維持し得なくなり、通常の労働者と比べて厳しい経済生活を余儀なくされるおそれのある職業に就いている場合など、高額の収入に将来の生活費を考慮したベースの賃金を前倒しで支払うことによって一定の生涯賃金を保障するような意味合いが含まれるなどの事情がある場合」

Ⅱ「高額な収入の基礎となる特殊な技能が、婚姻届出前の本人の個人的な努力によっても形成されて、婚姻後もその才能や労力によって多額の財産が形成されたような場合」

離婚の前に別居していた場合は、財産分与は別居時を基準として、その時点における夫婦共有財産を分け合うこととなります。

ただし、ここにいう「別居」というためには、単純に別の場所で生活をしていること(客観的な状況としての別の場所での生活状況)ではなく、その生活状況が夫婦としての共同生活を否定するものであること(その状況が継続すれば婚姻関係が破綻していると考えざるを得ないものであること)が必要です。

そのため、仮に夫婦の一方が婚姻してから単身赴任などのために長期間別の場所で生活をしていたとしても、その期間に形成された財産は、夫婦共有財産に該当することが大原則です。

しかしながら、その別の場所で生活をしていた期間は、同居している場合と比べて、夫婦の生活の維持・資産の形成に対する相互の貢献は希薄であったと言えます。

夫婦によっては、その別の場所で生活をしていた期間、相互に経済的な協力関係(生活費の支払いなど)もほとんどなかったり、全くなかったりする場合もあるでしょう。

このような場合に、稀に「2分の1ルール」の修正が行われる場合があります。

このような場合は、一般的に、財産形成に対する寄与度の問題として、財産分与の割合の修正をするべきかどうかという形で議論される例が多い印象です。

ただ、当該別の場所で生活をしていた際に形成した資産は、そもそもその名義人の特有財産であるとも言えそうです。

財産分与の割合を修正するという処理をするか特有財産として処理するかの違いは、以下の点にあります。

この2つの処理のうち、いずれがより自分に有利な処理なのかは、別の場所で生活をしていた際に形成した資産の価値や夫婦共有財産の総額などを考察した上で、じっくりと検討しなければ分かりませんので、注意が必要です。

そのため、離婚調停や財産分与調停の手続きでは、この両方を主張しつつ、財産資料が出揃って夫婦共有財産の総額がおおよそ正確に判明した段階で改めて検討するなどの対応があり得るでしょう。

夫婦の一方が浪費したために夫婦共有財産が失われた場合には、そのことを考慮して「2分の1ルール」が修正される場合があります。

金銭の消費は、夫婦共有財産を減少させる行為です。

その金銭の消費が何らかの合理的な理由に基づいて行われているのであれば問題は少ないかも知れません。

しかし、その金銭の消費が何らの合理性もない無駄遣いであって、浪費としか言いようのない場合は、問題があります。

例えば、夫婦の一方が、他方の配偶者に隠れて高額の遊興(ギャンブルやキャバクラ、ホストクラブの利用など)を繰り返していたり、不倫相手との豪遊を繰り返していたりして、その結果、夫婦共有財産がほとんど消費されていた場合は、大いに問題です。

このような合理的な理由のない不誠実かつ著しい浪費が行われていた場合は、裁判所は、浪費をしていた配偶者に不利なように「2分の1ルール」を修正する場合があります。

夫婦財産契約(婚前契約)とは、結婚する前に夫婦で財産などに関するルールを取り決めておく契約です。

この夫婦財産契約は、結婚する前にしか締結することができず(民法755条)、かつ、結婚した後には原則として内容を変更することができないという(民法758条、民法759条)、極めて特殊な契約です。

この夫婦財産契約(婚前契約)において財産分与の割合を取り決めていた場合は、その取り決めは「2分の1ルール」よりも優先されます。

なお、離婚の際の話し合いで、夫婦が夫婦財産契約(婚前契約)で取り決めた割合とは異なる割合で合意した場合には、その合意の方が優先されます。

離婚する際には絶対に2分の1の割合で計算して財産を分け合わなくてはならない、というわけではありません。

離婚協議の交渉や調停の中で、「2分の1以外の割合で財産分与する」ことに双方が合意するのであれば、6:4や7:3、それ以外の割合で分与しても何ら問題はありません。

例えば、一方の浮気や不倫(不貞行為)、DVやモラハラが原因で離婚問題が持ち上がったなどのケースでは、離婚原因を作った側の分与を少なくする方向で、財産分与の割合を修正することもあります。

そのほかにも、財産分与を、離婚慰謝料など他の金銭と合算して清算する事案もあります。

財産分与の割合を修正するに値する特別な事情があると思われる場合には、まずは早期の段階で、離婚問題に精通した弁護士に相談されることをおすすめします。

このように、「2分の1ルール」には、例外が存在しています。

財産分与の割合を巡って相手と交渉することで、より有利な財産分与の勝ち取ることができる可能性があるということです。

そもそも、財産分与は夫婦で築いてきた財産を離婚の際に公平に分け合う制度です。

ならば、当該夫婦にとっての公平が「2分の1」ではないと感じたのであれば、そう感じた理由を主張して分与の割合を争ってはならないということはないはずです。

主張した方が全体としても有利な結論に至れる可能性が少しでも上がるのであれば、何も主張せずに「2分の1ルール」を受け入れるのではなく、「2分の1ルール」の例外を積極的に主張する方向を検討することも有益でしょう。

財産分与以外の様々な問題点との兼ね合いで、最終的に少しでも有利な結論に至るためにはむしろ財産分与の割合は争わない方がベターであると考えられる場合も多いです。

どう考えても「2分の1ルール」の例外が認められないような場合であれば、その点を争うことで紛争の激化・長期化を招く、むしろ損をしてしまう可能性もあります。

離婚調停で相手方と財産分与について話し合いがまとまらなかった場合には、離婚裁判(離婚訴訟)で争うこととなり、問題の長期化は免れません。

特に婚姻費用の支払いをしている側としては、離婚紛争が激化・長期化することは、婚姻費用を支払う期間が長期化し、経済的な負担が増大してしまうことを意味します。

レイスター法律事務所では、無料相談において、家庭裁判実務上の現在の状況を踏まえ、

などといった事項について、弁護士が個別具体的なアドバイスを行なっています。

特に、財産分与の割合を争うか争わないかの判断は他の離婚条件や当事者双方の状況などが複合的に絡み合った専門的かつ難しい判断になります。

レイスター法律事務所は、離婚問題のプロフェッショナルとして、あなたにとってのベストな交渉戦略を徹底的に検討いたしますので、お気軽にご連絡ください。

やまざき よしひろ

山﨑 慶寛

キーワード検索

SERVICE CATEGORY

ARCHIVE

TAG

人気の記事