更新日:

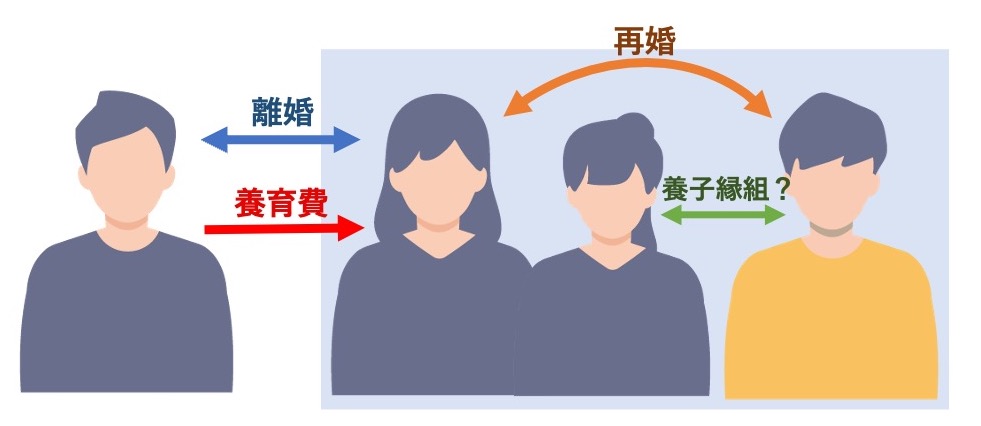

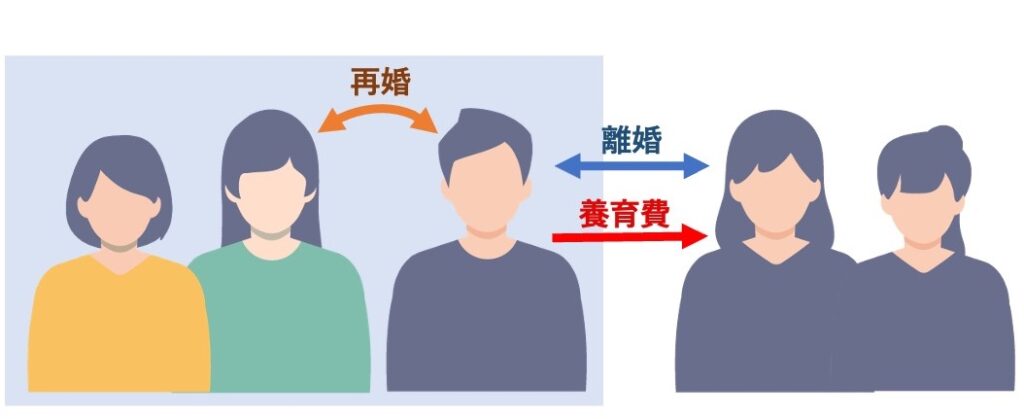

再婚したら養育費は見直すべき!?

離婚する際に合意した養育費に関する取り決めを後から変更することは可能です。

ただし、それをするためには、そうしなければならないだけの「事情の変更」が発生したことが必要です。

そして、再婚それ自体は養育費の取り決めを変更するべき「事情の変更」には当たりません。

ただし、再婚に伴って専業主婦・再婚相手の連れ子などの新たな扶養対象者が増えたり、子どもが再婚相手と養子縁組をしたなどの事情が発生した場合には、養育費の打ち切りや養育費の金額の減額が認められる場合があります。

1.養育費に関する基本事項

⑴養育費の定義・算定方法

養育費とは、離婚により親権を失った方の親(非親権者)が子どもの生活のために負担するべき費用のことを言います(民法766条、877条)。

養育費の具体的な額の算定は、離婚の当事者が話し合って金額を決める他、家庭裁判実務上、養育費算定表に基づいて行われています。

また、養育費の支払期限は、父母で合意すればある程度自由に取り決めることができます。

ただ、家庭裁判実務上、離婚した月から子どもが20歳になる月まで(子どもが大学に通学している場合は22歳になった次の3月まで)と取り決める例が多いです。

養育費の基本的な事項に関する詳しい説明や、未払いの養育費を確実に支払ってもらう方法などに関しては、以下の記事にまとめていますので、ご確認ください。

⑵養育費の根拠

養育費の根拠は子どもに対する扶養義務(民法877条1項)にあります。

民法877条1項

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

離婚することで親権を失ったとしても、実の父親・実の母親(つまり直系血族)であることには変わりありません。

そのため、離婚により親権を失ったとしても、子どもを扶養する義務は続くことになります。

そして、親が子どもに対して負っている扶養義務は「生活保持義務」という様々な扶養義務の中でも最も重い扶養義務と考えられています。

「生活保持義務」とは、簡単に言えば、自分と同程度の生活水準を維持させなければならない義務です。

扶養義務者(父母)は、自分がどんなに貧しくても、被扶養者(子ども)に自分と同程度の生活水準を維持させてあげなければならないのです。

2.離婚時に取り決めた養育費の金額を後から変更することができる場合

⑴養育費の金額を勝手に変更してもいいの?

養育費の金額は、いったん取り決めた後から増減変更することが認められる場合があります。

では、どのような場合に養育費の金額を変更することが認められるのでしょうか。

養育費の増額が認められる典型例は、子どもが15歳になったことです。

なぜなら、子どもが15歳になると、そもそも基準となる養育費算定表がより金額が高額なものに変わるからです。

他方、養育費の減額が認められる典型例は、義務者の収入の減少・権利者の収入の増加、義務者が再婚して新たに扶養するべき子どもが誕生したこと、権利者が再婚して子どもが再婚相手と養子縁組をしたことなどです。

ここで注意が必要なのは、たとえ明らかに養育費の減額が認められる状況であったとしても、調停や裁判で決められた養育費の金額の変更を義務者の一存で勝手に変更することはできないということです。

養育費を減額するためには、権利者との間で明確に合意を取り付けるか、養育費増額・減額調停・審判の申し立てを行う必要があります。

調停や裁判で決められた養育費の金額を義務者が独自の判断で勝手に減額してしまうと、養育費に未払いがあることとなり、強制執行を受けてしまう可能性がありますので注意です。

⑵養育費の金額を後から変更する方法

まず、養育費の金額は、父母が話し合って合意すればいつでも変更できます。

ただし、明らかに養育費の金額を変更するべき場合であったとしても、一方の当事者が勝手に変更することはできません。

養育費の金額の変更に関する話し合いは、損をする方が話し合いに応じなかったり合意しなかったりするために難航する場合も多々見られます。

相手が合意しない場合には、弁護士に交渉の間に入ってもらったり、家庭裁判所に養育費増額(減額)調停を申し立てたりすることを検討するべきでしょう。

調停で話し合っても相手が頑なに養育費の変更に合意しない場合には、最終的には家庭裁判所に審判を出してもらって、養育費の金額を改めて決めてもらう必要があります。

そして、裁判所は、離婚時に取り決めた養育費の金額を変更するべき「事情の変更」が発生した場合に限り、養育費の金額の変更を認める審判を出します。

具体的には、裁判所は、

養育費を打ち切るべき「事情の変更」が発生したと判断した場合

→養育費の支払義務が消滅する旨の審判

養育費の金額を増額するべき「事情の変更」が発生したと判断した場合

→養育費の金額を増額する旨の審判

養育費の金額を減額するべき「事情の変更」が発生したと判断した場合

→養育費の金額を減額する旨の審判

を出します。

養育費増額(減額)調停・審判を経て、ようやく養育費の金額の変更が実現する例も多いです。

関連記事

3.再婚を理由とする養育費の金額の変更は認められるか

⑴再婚それ自体を理由とする養育費の金額の変更

権利者や義務者が再婚をしたとしても、子どもに対して扶養義務を負っている状況に変わりはありません。

そのため、権利者や義務者が再婚をしたことそれ自体は養育費の金額を変更するべき「事情の変更」には該当しないと考えられています。

つまり、再婚したこと自体を理由に養育費の金額を変更することは認められません。

このことは、子どもと一緒に暮らしている親権者(権利者)が再婚した場合でも、子どもと離れて暮らしている非親権者(義務者)が再婚した場合でも同様です。

⑵再婚したことに付随して発生し得る「事情の変更」

子どもと一緒に暮らしている親権者(権利者)が再婚した場合

この場合は、子どもが再婚相手と養子縁組をしているか否かで結論が異なります。

子どもが再婚相手と養子縁組をしていない場合

子どもが再婚相手と養子縁組をしていない場合は、子どもと離れて暮らしている元配偶者(義務者)は、依然として子どもに対する扶養義務を負い続けます。

そのため、そのような場合は養育費の金額を変更するべき「事情の変更」はありません。

子どもが再婚相手と養子縁組をしている場合

子どもが再婚相手と養子縁組をしている場合は、再婚相手が子どもの親権者となって一次的な扶養義務を負うこととなります。

その反面、子どもと離れて暮らしている元配偶者(義務者)は子どもに対する一次的な扶養義務を負わなくなることになります。

その結果、子どもと離れて暮らしている元配偶者(義務者)は、再婚相手に子どもを扶養することができない止むに止まれぬ事由(事故や怪我で収入を得ることができないなど)がない限り、養育費の支払いをしないで良いこととなります。

つまり、子どもと一緒に暮らしている親権者(権利者)が再婚をして子どもが再婚相手と養子縁組をした(再婚相手がちゃんと収入を得ている人である)という事情は、養育費を打ち切るべき「事情の変更」に該当します。

一次的な扶養義務が復活する場合

子どもが再婚相手と養子縁組をした場合、子どもと離れて暮らしている元配偶者(義務者)は一次的な扶養義務を負わなくなりますが、扶養義務が完全に無くなったわけではありません。

そのため、例えば再婚相手が収入を得てはいるものの止むに止まれぬ事由でその収入金額が少額であって子どもを扶養するに十分ではないなどの事情がある場合には、一定程度の金額の養育費を支払うべき義務は残ります。

つまり、子どもと一緒に暮らしている親権者(権利者)が再婚をして子どもが再婚相手と養子縁組をしたものの、その再婚相手が止むに止まれぬ事由で十分な収入を得ることができない状況であったという事情は、養育費を打ち切るべき「事情の変更」とは言えませんが、養育費の金額を減額するべき「事情の変更」に該当するということはできます。

また、再婚相手が子どもと離縁した場合には、改めて子どもに対して一次的な扶養義務を負うこととなりますので、養育費の支払い義務も復活する場合もあります。

子どもと離れて暮らしている非親権者(義務者)が再婚した場合

子どもと離れて暮らしている非親権者(義務者)が再婚した場合については、再婚によって新たに扶養するべき存在が現れたかどうかによって結論が異なります。

例えば、再婚相手が専業主婦である場合や、再婚相手の連れ子と養子縁組をしたり、再婚相手との間で子どもができた場合には、扶養するべき存在が増えます。

その場合は、そのような事情は養育費の金額を減額するべき「事情の変更」に該当します。

4.子どものためにも適正な金額の養育費を請求しよう

養育費の支払いは請求すれば毎月受けられるものであり、その総額は相当高額になります。

しかしながら、離婚の際に養育費の金額を決めていても、ある時から金額を一方的に減額されたり、全く支払ってもらえなくなってしまう例もよく見られます。

離婚してから期間が経過すればするほど、離婚後の新たな生活が人生に染み付いていき、元配偶者との間の子どもに対する興味・関心は薄れていきます(特に面会交流を実施していない場合はその傾向がよく見られます。)。

そのため、心情的にも養育費を支払い続けるという経済的負担をしたくなくなってしまうことが多いのです。

ただし、明らかに養育費の金額を変更するべき場合であったとしても、一方の当事者が勝手に変更することはできません。

レイスター法律事務所では、無料法律相談において、養育費の金額を変更するべき「事情の変更」に該当するかどうかなど、個別具体的な事情に基づいて可能な限り具体的に養育費の適正な金額及び話し合いを進める際のポイント・注意点をお伝えしていますので、是非ご利用ください。