婚姻費用の義務者が権利者が住む住宅の住宅ローンを支払っている場合、支払った住宅ローンの金額を婚姻費用から差し引けないならば、義務者は、住宅ローン+婚姻費用+自分の居住費を負担することとなり、経済的に極めて過酷な状況となります。

とは言っても、住宅ローンが婚姻費用から差し引かれるとなれば、権利者が婚姻費用として受け取れる金額が激減し、住宅ローンの他は生活に使えるお金を一切支払ってもらえない場合も出てきます。

住宅ローンの負担が婚姻費用の金額に与える影響は、権利者にとっても義務者にとっても死活問題ですので、できる限り丁寧に解説しました。

このページの目次

1.婚姻費用を支払えば「住居費」も支払ったことになる

婚姻費用とは、夫婦が通常の社会生活を維持するために必要な費用(生活費、住居費、食費、医療費、学費など)のことを言います。

婚姻費用の具体的な金額については、裁判所が婚姻費用算定表を公表しています。

婚姻費用には夫婦と子どもの衣食住のための費用は基本的に全て含まれており、「住居費」も含まれています。

そのため、義務者がこの婚姻費用算定表に基づいて計算した金額を支払っていれば、義務者は権利者に対して支払うべき「住居費」もしっかりと支払っていることとなります。

2.相手が住宅ローンを負担している場合の婚姻費用の請求金額

相手が、あなたの住居に関する住宅ローンを負担している場合、その住宅ローンの負担分は婚姻費用の計算の上でどのように扱われるのでしょうか。

⑴住宅ローンの支払金額がそのまま婚姻費用の金額から差し引かれることはない

住宅ローンを支払うことがその住宅に居住する者の「居住費」を負担することに当たるのであれば、住宅ローンの支払いは婚姻費用の支払いということになります。

では、住宅ローンを支払うことは、その住宅に居住する者の「住居費」を負担することに当たるのでしょうか。

住宅ローンを支払わなければ、その住宅は差し押さえられて、競売にかけられてしまいますので、その住宅に住み続けることはできなくなりますので、住宅ローンがその住宅に住むために必要は費用であることは確かです。

ただ、住宅ローンを支払った分だけその住宅の価値は高まっていきますから、住宅ローンには資産形成のための負担という側面もあります。

このように、住宅ローンには、①その住宅に住むために必要な費用という側面と、②資産形成という側面の二面性があります。

ここで、住宅ローンに①の側面があることを強調して、住宅ローンの支払いをその住宅に居住している者の「居住費」の負担に当たると考えてしまうと、その結果、住宅ローンの負担の分だけもらえる婚姻費用が減少することになります。

その反面として、住宅ローンが減少した分だけ、その住宅の資産価値は高まっています。

つまり、①の側面を強調して考える場合は、住宅ローンの支払いの分だけ婚姻費用の支払金額が減少しつつ、資産形成はしっかりとできていくということとなります。

このような扱いは、婚姻費用の分担という極めて重視されるべき生活保持義務よりも資産形成という側面を優先したこととなり、極めて不当です。

そのため、住宅ローンの①の側面は強調するべきではなく、住宅ローンの負担分は婚姻費用の金額で調整するのではなく、財産分与の中で調整されるべきであると考えられています。

すなわち、いくら住宅ローンを支払ったからといって、支払った金額を婚姻費用の金額から差し引くことは認められません。

住宅ローンで支払った金額と、婚姻費用の金額は、無関係です。

⑵負担しないで済んでいる住居費分は婚姻費用の金額から差し引かれる

婚姻費用算定表は、「夫婦の双方が標準的な住居費を負担していること」を前提として作成されています。

つまり、婚姻費用算定表に基づく計算の結果で算出される婚姻費用の金額は、権利者も義務者も標準的な住居費を負担していることを前提とした際の金額です。

しかしながら、義務者が住宅ローンを支払ってくれている場合、権利者は住居費を一切負担していません。

そのため、その点を婚姻費用の計算に反映させなければ、権利者はが住居費を一切負担していないにも関わらず、標準的な住居費を負担していることを前提として計算された婚姻費用の支払いを受けられることとなってしまいます。

これはこれで不公平なことになりますので、家庭裁判実務上は、婚姻費用算定表に基づいて計算した金額から婚姻費用算定表で考慮されている標準的な住居費の金額を差し引くという計算がされるのが通例です。

また、この際に婚姻費用から差し引かれる具体的な住居費の金額は、下記の統計上の金額が利用されることが通例です。

| 年収 | 婚姻費用から差し引かれる金額 |

| 200万円未満 | 2万2247円 |

| 250万円未満 | 2万6630円 |

| 300万円未満 | 3万5586円 |

| 350万円未満 | 3万4812円 |

| 400万円未満 | 3万7455円 |

| 450万円未満 | 4万5284円 |

| 500万円未満 | 4万6562円 |

| 550万円未満 | 4万6659円 |

| 600万円未満 | 5万0890円 |

| 650万円未満 | 5万5167円 |

| 700万円未満 | 5万8376円 |

| 750万円未満 | 6万3085円 |

| 800万円未満 | 6万4056円 |

| 900万円未満 | 6万4469円 |

| 1000万円未満 | 6万8332円 |

| 1250万円未満 | 7万8065円 |

| 1500万円未満 | 7万8903円 |

| 1500万円以上 | 9万1554円 |

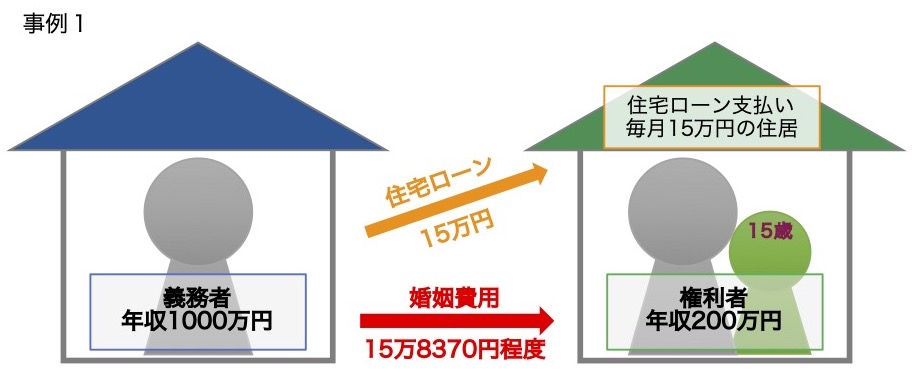

事例1

- 婚姻費用の金額

・権利者の年収200万円

※子ども1人(15歳)と同居

・義務者の年収1000万円

➡︎ 月額18万5000円程度 - 権利者の住居の住宅ローンの支払状況

義務者の通帳から毎月15万円の住宅ローンが引き落とされている - 婚姻費用から差し引かれる住居費分の金額

2万6630円

- 義務者から毎月支払ってもらえる金額

毎月15万8370円程度(18万5000円−2万6630円)

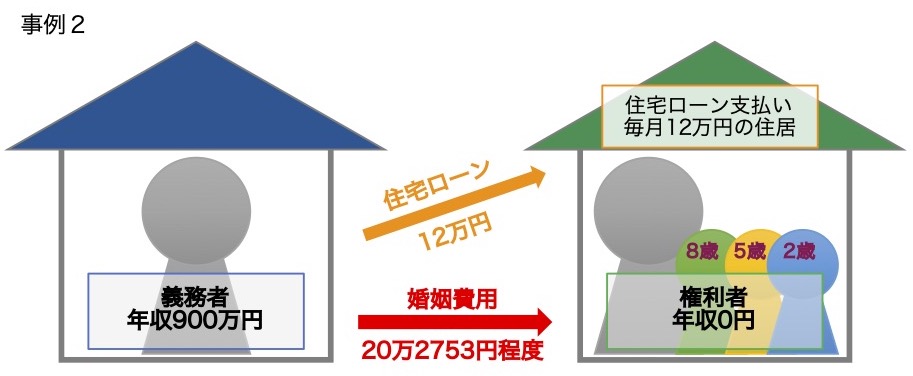

事例2

- 婚姻費用の金額

・権利者の年収0万円

※子ども3人(2歳、5歳、8歳)と同居

・義務者の年収900万円

➡︎ 月額22万5000円程度 - 権利者の住居の住宅ローンの支払状況

義務者の通帳から毎月12万円の住宅ローンが引き落とされている - 婚姻費用から差し引かれる住居費分の金額

2万2247円

- 義務者から毎月支払ってもらえる金額

毎月20万2753円程度(22万5000円−2万2247円)

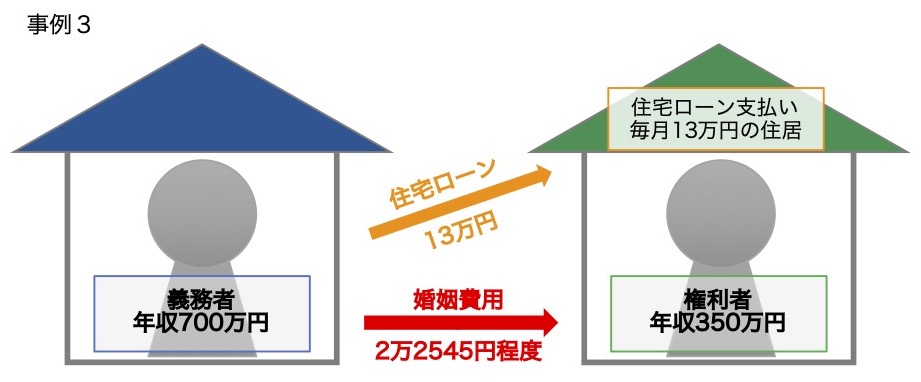

事例3

- 婚姻費用の金額

・権利者の年収350万円

※子どもはいない

・義務者の年収700万円

➡︎ 月額6万円程度 - 権利者の住居の住宅ローンの支払状況

義務者の通帳から毎月13万円の住宅ローンが引き落とされている - 婚姻費用から差し引かれる住居費分の金額

3万7455円

- 義務者から毎月支払ってもらえる金額

毎月2万2545円程度(6万円−3万7455円)

アドバンスな交渉戦略①

婚姻費用の金額よりも婚姻費用から差し引かれる住居費の方が高額である場合もあります。

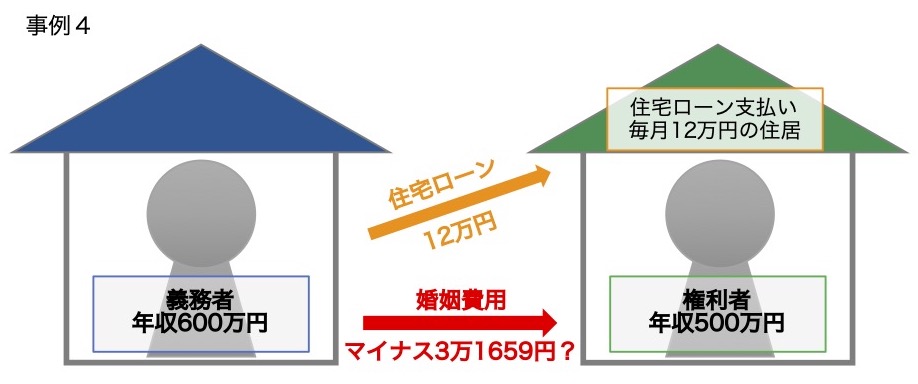

事例4

- 婚姻費用の金額

・権利者の年収500万円

※子どもはいない

・義務者の年収600万円

➡︎ 月額1万5000円程度 - 権利者の住居の住宅ローンの支払状況

義務者の通帳から毎月12万円の住宅ローンが引き落とされている - 婚姻費用から差し引かれる住居費分の金額

4万6659円

- 義務者から毎月支払ってもらえる金額

マイナス3万1659円 (1万5000円−4万6659円)

このような婚姻費用の金額よりも婚姻費用から差し引かれる住居費の方が高額である場合は、(住宅ローンをしっかりと支払い続ける合意を明確に取り交わすことを前提とした上で)婚姻費用は0円とする合意となったり、権利者が義務者にマイナスとなる分の金額を支払うとの合意となる例が多いです。

アドバンスな交渉戦略②

家庭裁判実務(特に婚姻費用分担請求調停)では、上記の計算方法の他にも、実に様々な主張と、それに対する反論が飛び交っています。

例えば、以下のような主張です。

①婚姻費用の金額から、実際の住宅ローンの支払金額の一定の割合(半額や収入按分比例)を差し引くべきである。

②住宅ローン負担分を収入金額から差し引いて婚姻費用を計算するべきである。

③婚姻費用の金額から、当該権利者が居住している住居の家賃の相場金額を差し引くべきである。

これは、少しでも有利にまとめたいとの思いから、無理筋でも主張するだけして、運が良ければ調停委員が味方してくれる(権利者をちょっとでも説得してくれる)ことに期待してなされることもあったりして、実に調停期日が混沌とする場合もあります。

婚姻費用分担請求調停は法律論だけの場ではなく交渉の場という側面がありますし、調停委員は当事者双方の主張の中間で合意を形成しようと試みる場合も多いので、一見確からしい雰囲気のある主張はそれだけで交渉上十分に意味を有する場合もあることは確かです。

ただ、少しでも有利な結論になり得るのであれば試みてみるべき状況もあるかもしれませんが、相手が合意するはずがない主張を続けるのは無意味であるばかりか不必要に解決を遅らせるだけになってしまう可能性もありますので、交渉の状況や全体的な流れをよく観察して、慎重に検討するべきでしょう。

結局は、婚姻費用を含めた離婚紛争の全体像を踏まえた上で、どのように交渉を進めていくことが最も良いかということを検討していく必要があるということです。

アドバンスな交渉戦略③

権利者が実家暮らしであったり、住宅ローンが終了した住居に居住していたりする場合も、権利者は住居費を負担していません。

その場合も、上記の場合と同様、その点を婚姻費用の計算に反映させなければ不公平となってしまうとも思えます。

しかし、家庭裁判実務では、そのような場合に権利者の標準的な住居費相当額を婚姻費用の請求金額から差し引くとの処理は、まず行われません。

その理由は、例えば実家暮らしの場合であれば、実家からの援助という権利者の特有の利益であるから考慮するべきではないなどとは一応言えそうですが、住宅ローン終了後の場合は説得的な理由付けは困難だと思われます。

結局、義務者の懐が傷んでいるかいないか(義務者が住宅ローンを支出したおかげで権利者が住居費を負担しないで済んでいるか)という点が、事実上考慮されているものと考えざるを得ません。

ただし、主張してはならないということではありませんので、場合によっては、金額の端数の調整の交渉などのために、主張することを検討して良いと思います。

3.自分が相手の住宅ローンを負担している場合の婚姻費用の金額

権利者が住宅ローンを支払っている住居に義務者が居住している場合は、そのことは婚姻費用の金額にどのような影響を与えるのでしょうか。

この場合、義務者は、権利者が住宅ローンを支払ってくれているおかげで住居費を一切負担していませんので、その点を婚姻費用の計算に反映させる必要があります。

具体的には、権利者が義務者に対して請求することができる婚姻費用の金額が、義務者の収入に基づいて計算した標準的な住居費の金額分だけ増額されます。

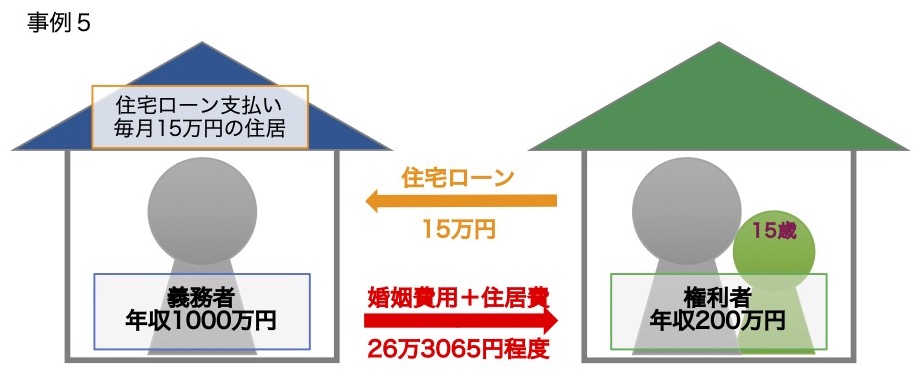

事例5

- 婚姻費用の金額

・権利者の年収200万円

※子ども1人(15歳)と同居

・義務者の年収1000万円

➡︎ 月額18万5000円程度 - 義務者の住居の住宅ローンの支払状況

権利者の通帳から毎月15万円の住宅ローンが引き落とされている - 婚姻費用に増額される住居費分の金額

7万8065円

- 義務者から毎月支払ってもらえる金額

毎月26万3065円程度(18万5000円+7万8065円)

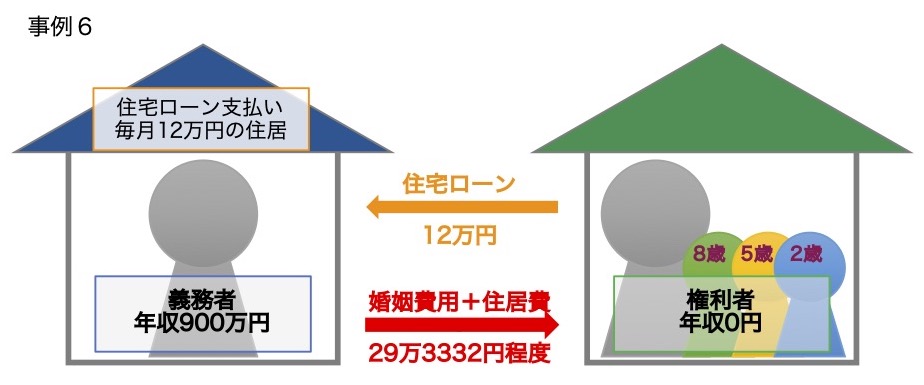

事例6

- 婚姻費用の金額

・権利者の年収0万円

※子ども3人(2歳、5歳、8歳)と同居

・義務者の年収900万円

➡︎ 月額22万5000円程度 - 義務者の住居の住宅ローンの支払状況

権利者の通帳から毎月12万円の住宅ローンが引き落とされている - 婚姻費用に増額される住居費分の金額

6万8332円

- 義務者から毎月支払ってもらえる金額

毎月29万3332円程度(22万5000円+6万8332円)

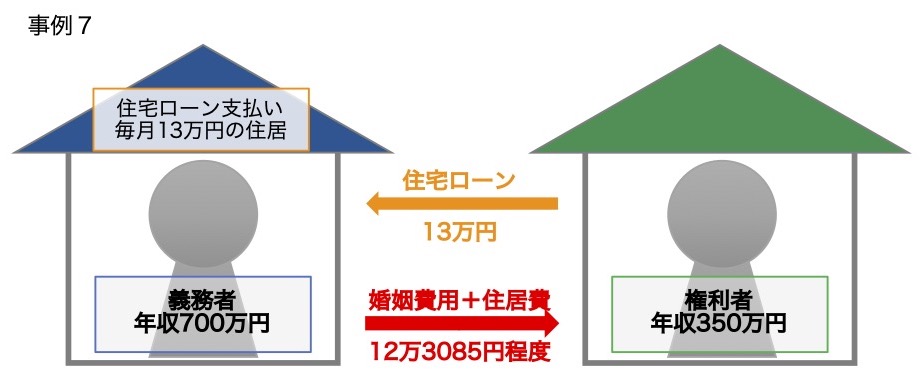

事例7

- 婚姻費用の金額

・権利者の年収350万円

※子どもはいない

・義務者の年収700万円

➡︎ 月額6万円程度 - 義務者の住居の住宅ローンの支払状況

権利者の通帳から毎月13万円の住宅ローンが引き落とされている - 婚姻費用に増額される住居費分の金額

6万3085円

- 義務者から毎月支払ってもらえる金額

毎月12万3085円程度(6万円+6万3085円)

4.自分も相手も住宅ローンを負担している場合の婚姻費用の金額

あなたの住居に関する住宅ローンをあなた自身も相手も負担している場合は、どのように考えられているでしょうか。

この場合は、あなたもちゃんと自身の住居費を負担しています。

そのため、婚姻費用の請求金額から、標準的な住居費を差し引かなくても、特段不公平になることはありません。

この場合は、婚姻費用の金額には影響がありませんので、普通に婚姻費用算定表に基づいて計算した金額で婚姻費用を請求することができるのが原則です。

アドバンスな交渉戦略④

権利者も義務者も共に住宅ローンを負担している場合であっても、例外的に一定の金額の調整をしなければ当事者間に不公平が生じる場合もあります。

例えば、権利者が負担している住宅ローンの金額が極めて少額であるなどの場合です。

具体例で説明

- 婚姻費用の金額

・権利者の年収900万円

・義務者の年収1500万円

➡︎ 月額9万円程度 - 住宅ローンの支払状況

・義務者の通帳から毎月20万円の住宅ローンが引き落とされている

・権利者の通帳から毎月1万円の住宅ローンが引き落とされている

この場合、仮に権利者が毎月の1万円の住宅ローンを支払っていなければ、権利者が義務者に請求できる婚姻費用の金額は、権利者の標準的な住居費(6万8332円)の額だけ差し引かれるはずです。

しかしながら、権利者が毎月1万円の住宅ローンを支払っているがために、毎月6万8332円分を差し引くことなく婚姻費用を請求することができるということとなってしまっており、いかにもおかしな結論となっています。

実際の事案では上記の例ほど極端な例は見られませんが、そのためか、家庭裁判実務(特に婚姻費用分担請求調停)では、そこまで細かな検討をすることなく合意が成立している例が多い印象です。

しかしながら、権利者が標準的な住居費(6万8332円)を負担することなく、代わりに1万円を負担するだけで、標準的な住居費を負担していることを前提とした婚姻費用の請求をすることができるということになれば、それは理論的には明らかにおかしな結論でしょう。

このような場合は、「婚姻費用算定表が前提としている標準的な住居費である6万8332円分は権利者が負担するべきであるのに、権利者は実際には月額1万円しか負担していないので、差額の5万8332円は婚姻費用の請求金額から差し引くべきだ」と主張して、婚姻費用の請求額を主張していくことが考えられます。

5.婚姻費用の支払状況は離婚条件にも影響を与える

婚姻費用の義務者からすれば、住宅ローンの支払いを続けなければならないこととなる一方で、婚姻費用から差し引けるのは住宅ローンの金額ではなく、たかだか具体的な住居費に過ぎません。

加えて、別居中の自身の住居費などの生活費も必要となります。

これは相当の負担ですので、婚姻費用を支払うことができず、経済的に破綻したり、破産してしまったりする例もあります。

それを避けるために、義務者が自宅を第三者に売却しようとしても、自宅には別居中の配偶者や子どもが居住している状況ですので、通常は買い手がつきません。

そのため、そのような不動産を安く買い叩いた上で、立ち退き請求などを行うことを生業としている業者も存在しています。

ただ、そのような業者を利用した追い出し工作は、悪意の遺棄に該当することとなる可能性もあるところです。

悪意の遺棄は法定離婚原因ですので、それを行うことは、同じく法定離婚原因である「不貞」と同様に、離婚慰謝料請求の理由となったり、有責配偶者として離婚請求が認められなくなったりする場合もあります。

離婚を巡る話し合いは、時折、義務者がこのような経済的に極めて多大な負担をし続ける状況で続けられることとなります。

義務者からしてみれば、離婚の合意が成立するまでの間、このような地獄のような婚姻費用・住宅ローンの負担が続いていくこととなる状況です。

他方、権利者としては、別に離婚を急がなくても、経済的には婚姻費用を支払ってもらいつつ、自宅に居住し続けられる状況です。

また、権利者にとっては、離婚に合意することは、このような現状の既得権益を失うことを意味するとも言えます。

そのため、権利者からは、「離婚に合意しても良いが、離婚に合意することで経済的にマイナスを被ることは納得できないので、離婚後数年間分の婚姻費用を解決金として離婚時に支払ってもらいたい」とか「自宅に離婚後も住み続けられる条件でなければ離婚に合意しない」などといった離婚条件が提示される場合もあります。

特に弁護士が付いている場合は、弁護士は依頼者にとって可能な限り大きなメリットが出る解決を徹底的に目指しますので、このような足元を見るかのような交渉が繰り広げられる場面も時折見られます。

離婚を巡る争いは単純な法律論争に止まらず、当事者双方の感情的な問題や複雑な利益状況が絡み合った交渉が展開される場合も多いので、離婚問題の経験が豊富な弁護士に相談して知識を得ることは、極めて有益です。