離婚する際に合意した養育費に関する取り決めを後から変更することは可能です。

ただし、それをするためには、そうしなければならないだけの「事情の変更」が発生したことが必要です。

そして、再婚それ自体は養育費の取り決めを変更するべき「事情の変更」には当たりません。

ただし、再婚に伴って専業主婦・再婚相手の連れ子・再婚相手との間の子供などの新たな扶養家族が増えたり、離婚した元妻が再婚して子供が元妻の再婚相手と養子縁組をしたなどの事情が発生した場合には、養育費の打ち切りや養育費の金額の減額が認められる場合があります。

このページの目次

1.養育費に関する基本事項

⑴養育費の定義・算定方法

養育費とは、離婚により親権を失った方の親(非親権者)が子供の生活のために負担するべき費用のことを言います(民法766条、877条)。

養育費の具体的な額の算定は、離婚の当事者が話し合って金額を決める他、家庭裁判実務上、養育費算定表に基づいて行われています。

また、養育費の支払の期限(いつまで養育費の支払いが続くか)は、父母で合意すればある程度自由に取り決めることができます。

ただ、家庭裁判実務上、離婚した月から子供が20歳になる月まで(子供が大学に通学している場合は22歳になった次の3月まで)と取り決める例が多いです。

⑵養育費の根拠

養育費の根拠は子供に対する扶養義務(民法877条1項)にあります。

民法877条1項

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

離婚することで親権を失ったとしても、実の父親・実の母親(つまり直系血族)であることには変わりありません。

そのため、離婚により親権を失ったとしても、子供を扶養する義務は続くことになります。

そして、親が子供に対して負っている扶養義務は「生活保持義務」という様々な扶養義務の中でも最も重い扶養義務と考えられています。

「生活保持義務」とは、簡単に言えば、自分と同程度の生活水準を維持させなければならない義務です。

扶養義務者(父母)は、自分がどんなに貧しくても、被扶養者(子供)に自分と同程度の生活水準を維持させてあげなければならないのです。

2.養育費の金額を後から変更できる場合

⑴養育費の金額を勝手に変更してもいいの?

養育費の金額は、いったん取り決めた後から増減変更することが認められる場合があります。

では、どのような場合に養育費の金額を変更することが認められるのでしょうか。

養育費の増額が認められる典型例は、子供が15歳になったことです。

なぜなら、子供が15歳になると、そもそも基準となる養育費算定表がより金額が高額なものに変わるからです。

他方、養育費の減額が認められる典型例は、

- 義務者(支払う側)の収入の減少

- 権利者(受け取る側)の収入の増加

- 義務者(支払う側)が再婚して、再婚相手の子と養子縁組をしたり、再婚相手との間に子供が産まれたこと

- 権利者(受け取る側)が再婚して、養育費の対象となっていた子供が再婚相手と養子縁組をしたこと

などがあります。

ここで注意が必要なのは、たとえ明らかに養育費の減額が認められる状況であったとしても、調停や裁判で決められた取り決めの内容を義務者(支払う側)の一存で勝手に変更することはできないということです。

養育費を減額するためには、権利者(受け取る側)との間で明確に合意を取り付けるか、家庭裁判所に養育費減額調停または審判の申し立てを行う必要があります。

調停や裁判で決められた養育費の金額を義務者(支払う側)が独自の判断で勝手に減額してしまうと、養育費に未払いがあることとなり、強制執行を受けてしまう可能性がありますので注意です。

⑵養育費の金額の変更を裁判所が認める場合

養育費減額調停の期日にて調停委員を交えて話し合っても相手が頑なに養育費の減額に合意しない場合には、最終的には家庭裁判所に審判という形式で、養育費の金額を改めて決めてもらう必要があります。

そして、裁判所は、離婚時に取り決めた養育費の金額を変更するべき「事情の変更」が発生した場合に限り、養育費の金額の変更を認める審判を出します。

具体的には、裁判所は、

- 養育費を打ち切るべき「事情の変更」が発生したと判断した場合

→養育費の支払義務が消滅する旨の審判 - 養育費の金額を増額するべき「事情の変更」が発生したと判断した場合

→養育費の金額を増額する旨の審判 - 養育費の金額を減額するべき「事情の変更」が発生したと判断した場合

→養育費の金額を減額する旨の審判

を出します。

3.再婚で養育費の金額の変更は認められる?

では、どういった事情があれば、”養育費の金額を減額するべき「事情の変更」”が認められるのでしょうか。

もちろん、当事者の収入の増減額は「事情の変更」に該当し得るところですが、今回の記事では再婚に伴う事情の変更についてに限定して、以下で詳しく解説します。

⑴再婚それ自体を理由とする養育費の金額の変更

権利者や義務者が再婚をしたとしても、前婚の配偶者との間の子供に対して扶養義務を負っている状況に変わりはありません。

そのため、権利者や義務者が再婚をしたことそれ自体は養育費の金額を変更するべき「事情の変更」には該当しないと考えられています。

つまり、再婚したこと自体を理由に養育費の金額を変更することは認められません。

このことは、子供と一緒に暮らしている親権者(権利者)が再婚した場合でも、子供と離れて暮らしている非親権者(義務者)が再婚した場合でも同様です。

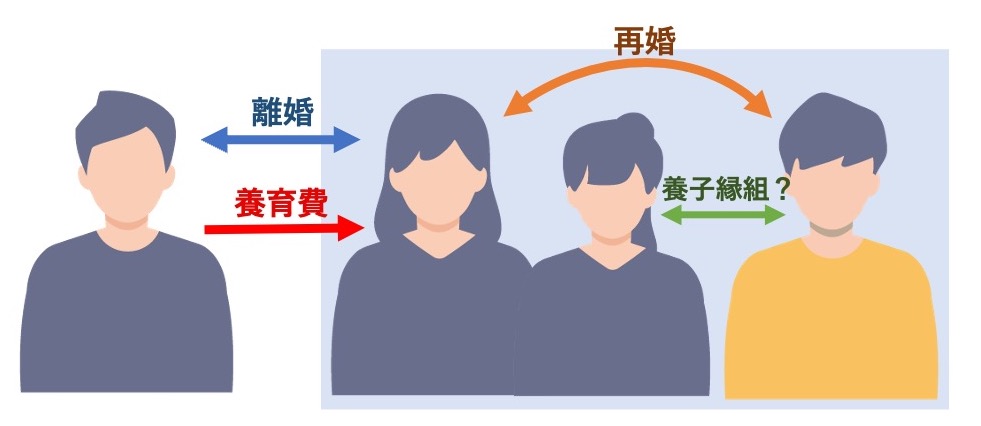

⑵子供と一緒に暮らしている親権者(権利者)が再婚した場合

この場合は、子供が再婚相手と養子縁組をしているか否かで結論が異なります。

- 子供が再婚相手と養子縁組をしていない場合

子供が再婚相手と養子縁組をしていない場合は、子供と離れて暮らしている元配偶者(義務者)は、依然として子供に対する扶養義務を負い続けます。

そのため、そのような場合は養育費の金額を変更するべき「事情の変更」はありません。

- 子供が再婚相手と養子縁組をしている場合

子供が再婚相手と養子縁組をしている場合は、再婚相手が子供の親権者となって一次的な扶養義務を負うこととなります。

その反面、子供と離れて暮らしている元配偶者(義務者)は子供に対する一次的な扶養義務を負わなくなることになります。

その結果、子供と離れて暮らしている元配偶者(義務者)は、再婚相手に子供を扶養することができない止むに止まれぬ事由(事故や怪我で収入を得ることができないなど)がない限り、養育費の支払いをしないで良いこととなります。

つまり、子供と一緒に暮らしている親権者(権利者)が再婚をして子供が再婚相手と養子縁組をした(再婚相手がちゃんと収入を得ている人である)という事情は、養育費を打ち切るべき「事情の変更」に該当します。

一次的な扶養義務が復活する場合

子供が再婚相手と養子縁組をした場合、子供と離れて暮らしている元配偶者(義務者)は一次的な扶養義務を負わなくなりますが、扶養義務が完全に無くなったわけではありません。

そのため、例えば再婚相手が収入を得てはいるものの止むに止まれぬ事由でその収入金額が少額であって子供を扶養するに十分ではないなどの事情がある場合には、一定程度の金額の養育費を支払うべき義務は残ります。

つまり、子供と一緒に暮らしている親権者(権利者)が再婚をして子供が再婚相手と養子縁組をしたものの、その再婚相手が止むに止まれぬ事由で十分な収入を得ることができない状況であったという事情は、養育費を打ち切るべき「事情の変更」とは言えませんが、養育費の金額を減額するべき「事情の変更」に該当するということはできます。

また、再婚相手が子供と離縁した場合には、実の父親の子供に対する一次的な扶養義務が復活するのが原則ですので、その場合は、養育費の支払い義務が復活する場合もあります。

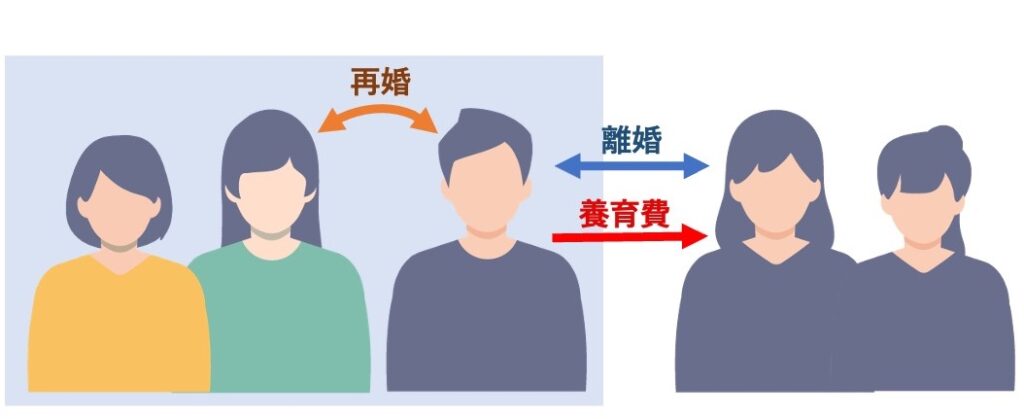

⑶子供と離れて暮らしている非親権者(義務者)が再婚した場合

子供と離れて暮らしている非親権者(義務者)が再婚した場合については、再婚によって新たに扶養するべき存在(法律上の扶養義務を負う存在)が現れたかどうかによって結論が異なります。

例えば、再婚相手が専業主婦である場合や、再婚相手の連れ子と養子縁組をしたり、再婚相手との間で子供ができた場合には、扶養するべき存在が増えます。

その場合は、そのような事情は養育費の金額を減額するべき「事情の変更」に該当します。

4.養育費の金額を変更する手続きの流れ

⑴養育費の金額について相手と話し合う

養育費の金額を一方の当事者が勝手に変更することはできませんので、上述した事情などによって支払う金額を減額したい場合には、相手(権利者)から合意を得る必要があります。

まずは、相手に対して、支払っている養育費の金額を減額するべき事情が発生したことについて、丁寧に説明しましょう。

その上で、養育費の金額について当事者間の話し合いで合意が形成できた場合には、合意の内容について合意書や公正証書を作成することとなります。

ただし、養育費の金額の変更に関する話し合いは、損をする方(権利者)が話し合いに応じなかったり合意しなかったりするために難航する場合も多々見られます。

相手が合意しない場合には、弁護士に交渉の間に入ってもらったり、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てたりすることを検討するべきでしょう。

⑵養育費減額調停を申し立てる

当事者間の話し合いで養育費の減額について合意できなかった場合には、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てて、話し合いを進めていくこととなります。

調停期日では、裁判所の調停室において、調停委員を間に入れて、養育費の適正な金額について話し合うこととなるため、より冷静な話し合いが期待できます。

調停では、あなたが養育費を減額したい事情について、資料(源泉徴収票や戸籍謄本など)を提出した上で相手や調停委員に説明しましょう。

調停期日の中で、相手との間で養育費の金額に関して合意が成立すれば、合意内容が調停調書に記載され、調停は成立で終了します。

調停で話し合っても相手が頑なに養育費の減額に合意しなかったり、そもそも相手が調停の期日に出頭しなかったりした場合には、調停手続きは不成立となって終了し、自動的に審判手続きに移行することとなります。

審判手続では、家庭裁判所が、審判という形式で、当事者双方の収入状況や、扶養する子の人数及び年齢などを考慮して、適正な養育費の金額を決定してくれます。

4.養育費は適正な金額を支払っていきましょう

離婚は、幸せな人生を終わらせるものではありません。

離婚した後も人生は続き、新たな伴侶と出会い、新しい家庭を築き、子供を授かることもあるでしょう。

人生は、事情の変更の繰り返しです。

その中では、かつての「正しさ」は、時に、事情の変更を経て別の「正しさ」に置き換わることもあります。

人生の事情が変更したにも関わらず、養育費の金額は離婚時に取り決めた通りのままでは、不必要に過大な負担をし続けることとなってしまいかねません。

また、離婚した元妻が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組を行なっているにも関わらず、本来不要であるはずの養育費の支払いを続けているケースも見受けられます。

養育費の支払いは毎月継続するものであり、その総額は予想以上に大きな負担となることもあります。

過剰な経済的負担が続けば、その影響は、現在のあなたの人生を彩る新たな伴侶や子供にも及びかねません。

ただし、明らかに養育費の打ち切りや減額が認められる場合であったとしても、一方の当事者が勝手に変更することはできません。

レイスター法律事務所では、無料法律相談において、養育費の金額を変更するべき「事情の変更」に該当するかどうかなど、個別具体的な事情に基づいて可能な限り具体的に養育費の適正な金額及び話し合いを進める際のポイント・注意点をお伝えしていますので、是非ご利用ください。