更新日:

熟年離婚で第二の人生を始めるという選択肢

熟年離婚は、人生の終盤をどう生きるかの問題です。

人生の終盤を一緒に過ごしたくない人と人生の最後まで共同生活を続けていくことは、幸せなこととはいえないでしょう。

熟年離婚の最大のメリットは、一緒に過ごしたくない配偶者から解放されて第二の人生をスタートできる点にあります。

実際に、熟年離婚をして第二の人生をスタートしている人の割合は年々増加傾向にあります。

ただ、熟年離婚は離婚協議が難航することもありますし、財産分与などを巡って極めて複雑な交渉をする必要があることも多いです。

この記事では、熟年離婚に至る原因や熟年離婚の際に特に注意を要する離婚条件(財産分与・年金分割)、及び、熟年離婚の進め方について解説します。

1.熟年離婚とは?

熟年離婚とは、一般に、結婚してから20年以上が経過した後に離婚する場合をいいます。

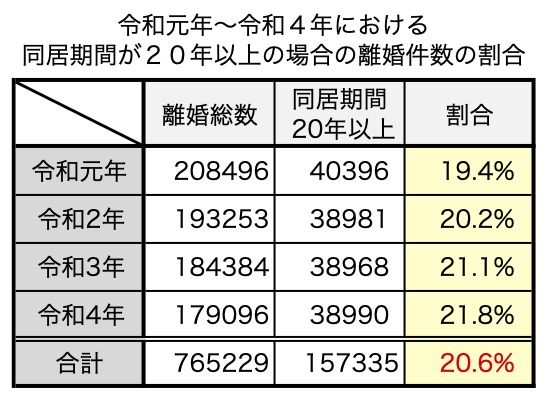

直近4年間(令和元年〜令和4年)の同居期間別の離婚件数を見ると、同居期間が20年以上の場合の離婚件数が全体の20%以上を占めています。

相当な数の熟年離婚が存在しており、しかもその割合は年々増加傾向にあることが確認できます。

参照:厚生労働省・令和4年(2022)人口動態統計月報年計(概数)の概況・結果の概要

夫婦の離婚の危機が現れやすいタイミングはいくつかありますが(結婚直後、結婚3年目、子どもの妊娠中、子どもが生まれてから数年以内など)、長年連れ添った夫婦であるからといって離婚しないわけではないということです。

2.熟年離婚に至る原因

熟年離婚に至る原因として良くあるものとしては、3つがあります。

熟年離婚に至る原因

- 子どもが成長して自立したこと

- 夫(またはお互い)の定年退職の影響

- 年齢を重ねた影響

(1)①子どもが成長して自立したこと

結婚後の夫婦の婚姻生活の一般的なパターンは、聡明期(関係性構築期)から始まって、育児期(子育て期)を経て、関係性が安定して固定化された円熟期に至ります。

そして、円熟期が進むと、子どもが成長して完全に手を離れて精神的にも経済的にも自立し、人生の終盤が見え隠れしてくる時期に差し掛かっていきます。

子はかすがいという言葉があるように子どもは夫婦の縁を繋ぎ止める役割を果たすことも多く、子どもがいるから離婚に踏み切れないと考えている夫婦もよくいます。

ただ、既に子どもは成長して完全に手を離れていますので、子どもが夫婦の関係を維持するためのかすがいになっている状況ではなくなっています。

「子どものために」と考えて長年積み重ねてきた我慢は、もうしなくてもよいこととなります。

(2)②夫(またはお互い)の定年退職の影響

「コロナ離婚(※)」という言葉も生まれているように、生活スタイルの変化が夫婦の婚姻関係の破綻の一因となることがあります。

※コロナ禍に関する各種事項の捉え方や、日常的な対応を巡る考え方の違い、リモートワークが増えたことなどの生活状況の変化などが、夫婦の婚姻関係が破綻していく原因となっている場合

そして、定年退職前は毎朝仕事に行って夜に自宅に帰宅するという生活スタイルが長いこと継続されていたわけですが、定年退職後は基本的に自宅にいるという生活スタイルに変わります。

従前は基本的に平日の夜と土日祝日しか一緒に過ごしていなかった夫婦が、定年退職後は毎日ずっと顔を合わせて生活をしていく状況になるわけです。

「亭主元気で留守がいい」というフレーズを聞いたことがある人も多いと思いますが、定年退職後は亭主はなかなか「留守」にしてくれません。

このように、定年退職後は、夫婦の生活スタイルがドラスティックに変化するものですので、そのことが夫婦の婚姻関係の破綻の原因となることがあります。

さらに、定年退職の影響は生活スタイルの変化だけにとどまるものではありません。

夫が仕事をしていた間は家族の生計を維持するためにしっかりと「元気で」稼いでもらわなければなりませんでしたが、定年退職後はその役割が変化します。

「家族の生活が自分の稼ぎに大いに依存している」という状況を背景としてふんぞり返っていた配偶者はその背景を失いますが、それでいて家事などに積極的に協力するようになるわけではなく、従前の感覚のままでの振る舞いを維持しがちです。

そのことで家族の生活を維持するために続けてきた我慢をこれ以上続けるモチベーションが減ると感じることもあることでしょう。

定年退職をする前であっても、定年退職の時期が近づいてくるにつれ、定年退職後の生活状況に感じる不安や懸念は大きなものとなるところです。

(3)③年齢を重ねた影響

年齢を重ねることで病気や持病の問題を抱えることや、それぞれの両親の介護問題や同居問題などを抱えることもあります。

このまま結婚生活を続ける場合には、従前重ねてきた我慢に加えて、さらに様々な配慮や我慢をし続ける必要が生じるわけです。

(4)まとめ

このように、子どもも既に自立しており、仕事も定年退職となり、病気や持病・両親の介護問題なども持ち上がったりしている中で相手との共同生活を続けるうちに、人生の終盤の生き方について考え直すようになり、熟年離婚の検討につながっていくのです。

3.熟年離婚のメリットとデメリット(リスク)

(1)熟年離婚のメリット

熟年離婚をすることで、もう配偶者に対して我慢を重ねる必要がなくなります。

一緒に過ごしたくない配偶者による横槍や口出し、配偶者の世話などから完全に解放され、自分の人生を自分のために自分のペースで自由に生きることができるようになるわけです。

さらに、今後発生する可能性がある配偶者の両親の介護問題などに頭を悩ませる必要もなくなります。

(2)熟年離婚のデメリット(リスク)

熟年離婚することで、長年続けてきた生活状況から離脱し、新たな生活状況に至ることになります。

しっかりと検討をした上で熟年離婚に踏み出さなければ、熟年離婚をした後に生活をするためのお金がなくて生活が困窮してしまうこととなってしまう可能性があります。

熟年離婚をするのであれば、それは人生をより幸せにするものでなければなりません。

熟年離婚をしたがために、生活が困窮して、非常に苦しい人生に陥ってしまうことは避けたいところです。

そのためには、熟年離婚に踏み出す前に、離婚した後に生活を維持していくことができるかどうかをしっかりと検討しておくことが重要です。

離婚とお金の問題に関しては以下の記事で解説していますので、併せてご確認ください。

関連記事

4.熟年離婚の際に特に注意を要する離婚条件

熟年離婚では夫婦の共同生活の期間がとても長いので、特に以下の2つの離婚条件が重要となってきます。

熟年離婚の際に特に注意を要する離婚条件

- 財産分与

- 年金分割

(1)熟年離婚における財産分与

財産分与とは

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦の協力によって形成された財産(夫婦共有財産)を、離婚の際に公平に分け合う制度です。

財産分与においては、基準時(離婚時又は別居時のいずれか早い方)における夫婦共有財産を2分の1ずつ分け合うのが原則です(「2分の1ルール」)。

財産分与全般について詳しくは、以下の記事をご確認ください。

熟年離婚の場合の財産分与の特徴

熟年離婚の場合は、財産分与はまさに老後の生活に直結する問題となるものですから、財産分与の重要性は極めて高いです。

財産分与でどの程度の金員を受け取ることができるか(離婚後に生活をしていくことができる状況となるかどうか)の検討が、熟年離婚に踏み切るかどうかの判断の前提となる場合もあります。

このような熟年離婚の場合の財産分与の特徴としては、以下の3点があげられます。

- 財産分与の金額が高額になる傾向がある

- 財産資料の収集・分析が困難な場合がある

- 特有財産の計算が複雑化する可能性がある

①財産分与の金額が高額になる傾向がある

財産分与は婚姻してから基準時(別居または離婚のいずれか早い時期)までの間で積み上がった財産を分け合う制度ですから、熟年離婚の場合は婚姻期間が長い分財産分与の金額が高額になる傾向があります。

②財産資料の収集・分析が困難な場合がある

熟年離婚の場合は、婚姻期間が長い分、様々な形で資産が形成されていたりする場合もあり、財産分与の計算に用いる財産資料の収集、資料の分析、財産分与の金額の計算が複雑になる可能性があります。

熟年離婚の場合は財産分与の金額が高額となることも多いため、どうにか財産分与の金額を減らしたいと考えて、本来であれば提出するべき財産資料を出し渋ったり、財産隠しをしようとしたるすることが行われる場合もあります。

相手の財産の全貌を把握していない場合には、相手の財産隠しを発見することができずに、本来であれば支払ってもらえるはずの金額が減少してしまったり、本来であれば支払う必要がない高額の分与金を支払わなければならなくなってしまう可能性があります。

関連記事

③特有財産の計算が複雑化する可能性がある

熟年離婚の場合には、特有財産の計算にも困難さが伴う場合がよくあります。

財産分与の対象となる金額は、通常、以下の流れで計算することとなります。

財産分与の金額の計算の流れ

財産分与の基準時は「別居日又は離婚時のいずれか早い方」となります。

❶財産分与の基準時における夫婦それぞれの名義財産の総額を資料に基づいて明らかにする

→夫婦が結婚した後に取得した財産であれば、それが夫婦のいずれの名義財産となっているかを問わず、原則として夫婦共有財産と扱われることとなり、財産分与の対象となります。

❷財産分与の基準時における夫婦それぞれの名義財産から夫婦ぞれぞれの「特有財産」を差し引く

→特有財産は財産分与の対象となりませんので、❶の財産の中から差し引く必要があります。なお、特有財産であるかどうかが不明の財産は、夫婦共有財産であることとされて、財産分与の対象のなることになります。

このように、「特有財産」(夫婦の協力とは無関係に得た財産)に該当する財産は、預貯金、不動産、自動車、保険、退職金、株式・国債などの有価証券、家具家電類などの財産の種類を問わず、財産分与の計算の際に差し引くことが認められます。

特有財産の典型例は以下のものです。

「特有財産」の典型例

- 独身時代に形成した財産

- 相続した財産

- 親族等から贈与された財産

そして、特有財産において重要な点は、特有財産であると認められれば得をする方(特有財産の名義人)が、特有財産であることを証拠に基づいて証明することが必要とされている点です。

仮に客観的真実は特有財産であったとしても、それを証明することができなければ、その財産は夫婦共有財産であるとして財産分与の対象とされてしまうことになります(民法762条2項)。

民法762条2項

夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

しかしながら、婚姻期間が長くなれば長くなるほど、特有財産であることを証明する証拠は無くなっていきます。

例えば、預貯金に関しては、特有財産であることを証明する証拠として独身時代から保有していた預貯金や相続・贈与により獲得した預貯金が入金されている履歴などが載っている通帳が手元に存在していれば良いですが、古い通帳をそのまま無くさないで保管し続けていない場合には、銀行で取引履歴を発行してもらわなければなりません。

ただし、銀行は、通常10年以上遡った取引履歴を発行してくれないことが多いです。

そうなれば、本当は特有財産であるにもかかわらず、そのことを証明するための証拠が取得できないということとなります。

その場合は、いかにして特有財産であることを証明するか、証明ができないまでも話し合い(交渉)において財産分与の金額にどのようにして反映させていくか、それとも諦めて財産分与に応じなければならないのかといった難しい検討をしなければならないこととなります。

別居期間が長期間に及んでいる場合の問題点

別居期間が長期間に及んでいる場合には、別居開始後に取得・増額した資産はその名義人の特有財産として扱われることとなります。

例えば、夫婦が夫名義の自宅(住宅ローンの名義人も夫)にて同居生活をしていた場合において、夫が自宅から出て行き別居が開始された以降も夫が住宅ローンの支払いを続けていた場合は、財産分与の金額の計算において、夫が別居開始以降に支払った住宅ローンの金額を反映させる必要があります。

この計算は極めて複雑となることがあり、また、家庭裁判実務上明確に決まったやり方があるわけでもありませんので、話し合い(交渉)が難航する可能性があります。

別居開始時に住宅ローンが残っていた不動産の財産分与について詳しくは【離婚に伴う財産分与における住宅ローンが残っている不動産の取り扱い】をご確認ください。

まとめ

このように、熟年離婚の場合は、財産分与はまさに老後の生活に直結する問題であり重要性が高く、また、高額となる傾向があります。

一方で、財産資料の収集が難しい場合も多く、財産分与の話し合いが複雑化していく傾向にあり、財産分与の金額を巡り夫婦が全面的に対決するような状況になることも時折見られます。

熟年離婚の場合は、離婚を切り出す前に財産分与に関する資料の収集などの準備を念入りに行うべきでしょう。

(2)熟年離婚における年金分割

年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金の払込分を夫婦で分割する制度です。

年金分割を実施することにより、結婚してから離婚するまでの間の夫婦の厚生年金の払込実績が原則として夫婦で均一化されることとなりますので、厚生年金の払込実績が低い方の配偶者は将来もらえる年金の金額を増額させることができます。

若年離婚の場合や、夫婦が共に同程度の収入を得ていた期間が長い場合には、年金分割により受けるメリットはそれほど大きくないことも多いです。

ただ、熟年離婚の場合のように婚姻期間が長く、そのうち特に他方配偶者が無職や低所得であった期間が長い場合には、年金分割により受けることができるメリットが極めて大きくなります。

年金分割は、熟年離婚の場合、それにより年金額が具体的にどの程度になるか、離婚後に生活をしていくことができる状況になるかといった重要な問題に直結していることも多いです。

5.熟年離婚の進め方

離婚問題は、一般的に、まずは協議離婚(離婚すること及び離婚条件について夫婦が話し合って合意して離婚を成立させる離婚の方法)での離婚の成立を試みることから始まります。

相手との間で離婚の話し合いがまとまらない場合は、通常は、次のステップとして離婚調停を申し立てて離婚の話し合いを進めることとなります。

そして、夫婦の間で離婚の協議がまとまらず、さらに離婚調停も不成立となった後に、離婚を巡る争いの最終手段として、離婚裁判の提起を検討することとなります。

以下では、相手も離婚を考えている場合と相手が離婚を考えていない場合に分けて、それぞれの場合の注意点や検討のポイントを解説します。

⑴ 相手も離婚を考えている(離婚する意思がある)場合

相手も離婚を考えている場合であれば、相手との対立を深めることなく、離婚条件を1つ1つ決めていくことで、早期に協議離婚が成立する可能性があります。

その際、どのような内容の話し合いをしていく必要があるのかや、離婚問題を有利に進めるためのポイントは【離婚の際に抑えるべきポイント】をご確認ください。

ただ、熟年離婚の場合は、離婚を切り出された相手が離婚を全く想定していなかったという場合が時折見られます。

そのような場合は、離婚を強く拒否されてしまい、離婚の話し合いが難航することも多いです。

また、熟年離婚の場合は、離婚条件が老後の生活に直結する問題でもあります。

ひとたび合意した離婚条件を後からなかったことにすることは通常できませんので、離婚を達成するためとはいえ、あまりにも譲歩し過ぎた条件で合意することには慎重になるべきです。

相手との話し合いが難航する場合には、弁護士に離婚の交渉を依頼して相手との交渉の間に入ってもらったり、離婚調停を申し立てたりすることを検討することが良いでしょう。

⑵ 相手が離婚を考えていない(離婚する意思がない)場合

相手が離婚を考えていない場合には、相手との間で離婚の協議を進めるか、早期に離婚の協議を諦めて離婚調停を申し立てることとするかを検討する必要があります。

一般的に、相手が離婚を考えていない・相手に離婚する意思がない・相手が離婚を拒否している場合には、早期に離婚調停を申し立てた方が結果として早期の離婚に至ることができる場合も多いです。

また、同居したままで離婚問題を進める場合には、相手からの突発的・感情的な言動の被害を被ってしまう恐れがあります(特に相手が精神的に不安定な気質であるったり相手が暴力(DV)・モラハラ気質である場合には注意が必要です)。

その場合は、相手に対して、弁護士を通じて、離婚の話は自宅内で当事者間で直接することは一切せずに全て弁護士又は裁判所を通じて行うことを強く要請しつつ、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをして調停委員といった裁判所に所属する第三者に間に入ってもらうことで相手をけん制し、離婚を進めていくことが有用です。

6.熟年離婚は事前準備が重要

熟年離婚は、人生の終盤をどう生きるかの問題です。

一緒に過ごしたくない人と最後まで共同生活を続けていくことは、幸せなこととはいえないでしょう。

熟年離婚をして第二の人生をスタートしている人の割合は年々増加傾向にあります。

ただ、熟年離婚は離婚協議が難航することもありますし、財産分与などを巡って極めて複雑な交渉をする必要があることも多いです。

熟年離婚は、離婚を切り出す前の準備が重要です。

レイスター法律事務所では、無料法律相談にて、どのように離婚を切り出してどのように離婚問題を進めていくことが良いか、現時点からどのような準備を行うことが良いかなどといった具体的かつ実践的なアドバイスを行なっています。

配偶者との離婚でお悩みの際は、是非、こちらからお気軽にご連絡ください。